Oleh: Agus Ismunarno Cakraputra

Pemimpin Redaksi AQUILA Media Group

*/Bagian Terakhir dari Tiga Tulisan Bela Negara

“Nyawa bagi seorang prajurit bukan hanya nilai jiwa, tapi doa yang tak pernah diam. Dia bertempur bukan untuk gemuruh senjata, tapi agar nurani dan bangsanya tetap bermartabat.”

MILITER pertama kali saya kenal bukan lewat kuliah filsafat kenegaraan atau teori geopolitik. Bukan pula dari lembaran sejarah perang yang diajarkan di sekolah. Tapi dari layar perak: Rambo—sosok fiksi yang memerankan prajurit tunggal, teguh, dan keras kepala, menembus medan tempur tanpa air mata.

Di usia muda, barangkali itu kesan yang melekat: militer adalah kekuatan, otot, dan keberanian. Tapi saya baru benar-benar memahami ruh kemanusiaan di balik kesatuan itu ketika Tuhan membelokkan arah pena saya ke medan yang tak disangka: Timor Timur, tahun 1993 kala itu.

Tugas itu datang dari Jakob Oetama, Owner/Chairman Kompas Gramedia—bapak pers yang bukan hanya tajam dalam melihat zaman, tapi juga halus dalam membaca jiwa bangsa. Bersama Direktur Persda saat itu, Mamak Sutamat, saya dikirim untuk bergandengan tugas bersama senior di Kompas, Valens Doy, tokoh pers asal NTT.

Kami ditugaskan mengelola Surat Kabar Harian SUARA TIMOR TIMUR, media milik J. Salvador Ximenes Soares (Anggota DPR RI dari Timor Timur kala itu), sebagai respons terhadap kehendak politik Gubernur Timor Timur, Jose Abilio Osorio Soares (2 Juni 1947 – 17 Juni 2007) yang menjabat sejak 18 September 1992 hingga 19 Oktober 1999. Ia dikenal sebagai pendiri APODETI atau Associação Popular Democrática de Timor yang memperjuangkan integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dua tahun penugasan (1993–1995) itu adalah dua tahun yang mendewasakan. Tak hanya karena saya berada di wilayah konflik dan sejarah yang mendidih, tetapi karena saya mengalami langsung bagaimana komunikasi insan pers dan prajurit TNI (saat itu masih ABRI) bisa terjadi dalam ruang saling menghormati, di tengah dinamika yang serba tegang.

Bagi militer, sebagaimana Serka Dedy, ayahanda Panglima TNI Agus Subiyanto, Operasi Seroja dan Timor Timur menyimpan pergulatannya sendiri. Timor Timur saat itu mengandung dalam dirinya kompleksitas politik dan kemanusiaan yang masih terasa dalam getar pena jurnalistik saat itu.

Saya ingin menyebut—dengan penuh penghormatan—nama-nama yang bukan sekadar pangkat dan jabatan, tapi manusia dengan kerendahan hati dan kecerdasan batin yang membuat saya percaya: tentara bukan hanya alat negara, tetapi juga penjaga ruh kebangsaan.

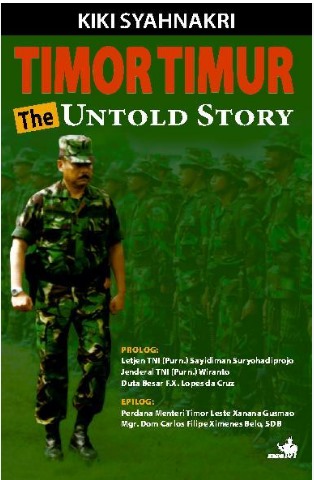

Letjen TNI Kiki Syahnakri (saat itu Wakil KSAD) adalah salah satu sosok yang menulis dinamika ini secara jernih dalam bukunya Untold Story Timor Timur. Lalu Letjen Johnny Lumintang yang berwibawa tapi komunikatif. Wakil Gubernur yang juga militer, Johanes Wibowo yang membuka dialog dengan kami di ruang-ruang terjal. Pangdam Udayana saat itu, Adang Ruchiatna, meninggalkan kesan mendalam dalam kerja sama dan sikap batinnya yang merah putih.

Setelah tugas di Timtim, saya kembali ke jalur media harian dengan penempatan di Banjarmasin Post (1995–1997) dan Serambi Indonesia di Aceh (1997–1999). Di masa itu, interaksi saya dengan ABRI tidak lagi seintens sebelumnya. Tapi saya tahu: mereka tetap menjaga negeri ini dengan diam-diam, kadang dengan luka yang tak pernah dimuat di halaman satu surat kabar.

Era Reformasi membuka bab baru. Kembali Bapak Jakob Oetama menugaskan saya—kali ini bersama Dirkel Persda Herman Darmo—untuk mendirikan harian pertama di Bangka: Bangka Pos Group, 25 Mei 1999. Saya pimpin media ini selama 15 tahun sebelum akhirnya mendirikan TAM Media, Koran Babel, Media Negeri Laskar Pelangi, dan kini AQUILA Media Group.

Di Bangka Belitung, komunikasi saya dengan TNI-Polri kembali erat. Ada rasa hormat yang terbangun bukan karena kedekatan struktural, tapi karena dinamika tugas dan rasa saling percaya.

Pangdam Sriwijaya Mayjend Bambang Budi Waluyo dan Pangdam Mayjen Ujang Darwis, Pa Sahli Intekmil dan Siber Panglima TNI, Marsda TNI A. Joko Takarianto, Kapolda pertama Babel Irjen Erwin TPL Tobing, Irwasum Polri, Komjen Imam Sudjarwo, Kakor Brimob Irjen Rum Murkal—semua nama itu saya sebut sebagai saksi, bahwa komando bisa bersanding dengan kemanusiaan, bahwa di balik seragam dan senjata, ada nurani yang tak pernah mati untuk negeri ini.

Dan saya percaya, dari darah prajurit itulah mengalir merah yang tak marah, putih yang tak letih. Sebuah darah yang menyatu, meneteskan nilai paling tinggi dalam hidup kebangsaan: Bela Negara.

Tiga tulisan ini saya persembahkan bagi mereka yang pernah menjadi medan perjumpaan antara kata-kata dan senjata, antara komunikasi dan komando, antara idealisme dan pengabdian. Bagi para prajurit yang dalam diamnya telah menjaga Indonesia dengan seluruh luka dan cintanya.

Dan bagi generasi muda hari ini—mungkin tak semua akan menjadi tentara, tapi semua bisa menjadi pembela negara, dengan cara dan jalan yang tulus dari ruang profesinya masing-masing.

Menonton dengan Nurani

Film Believe ini dimulai dari kehilangan yang mendalam: kematian Serka Dedy, ayahanda dari Agus Subiyanto (kini Panglima TNI), dalam Operasi Seroja tahun 1975 di Timor Timur. Baginya, ayah bukan pahlawan dengan pangkat tinggi, tetapi sosok yang mengisi ruang sunyi dalam hati anaknya dengan kejujuran pengorbanan.

Kematian itu bukan sekadar tragedi—melainkan nyala yang membangkitkan pemahaman batin Agus. Ia memilih menjadi prajurit bukan karena gengsi, tetapi karena believe—percaya bahwa pengabdian adalah wujud cinta yang paling terdalam pada negara dan keluarga.

Agus muda digambarkan sebagai remaja pemberontak, tumbuh di pinggiran sosial dengan luka batin. Namun ia perlahan beranjak dewasa saat dirinya harus menanggung beban haru ayahnya: stigma, keraguan, dan tekanan identitas sebagai anak prajurit.

Namun film ini tidak menyampaikan nilai-nilai heroik secara dramatis. Ia justru menemukan bahwa keberanian sejati lahir ketika seseorang berani bertanggung jawab, bukan hanya kepada rekan selapis, tapi juga kepada hati nuraninya sendiri .

Bela Negara dalam Diam

Dialog antarkarakter sering menyingkapkan satu pesan:

“Nyawa para prajurit sudah memiliki tanggalnya masing-masing.

Selama ia benar, dia akan tetap berjuang.”

Perkataan Danlanud Hang Nadim yang muncul dalam film ini sebagai pengingat bahwa pengabdian tidak selalu bersandiwara, tetapi penuh keyakinan dan doa nyata .

Kita diajak memahami bahwa bela negara bukan tentang retorika, melainkan keteguhan yang lahir dari kerinduan pada rumah, keluarga, dan bangsa.

Realistis, Bukan Propaganda

Salah satu kekuatan film ini adalah keberaniannya menampilkan sisi gelap dan emosional prajurit: trauma, kerinduan, dan konflik batin yang tidak sekadar dialog heroik. Ia menunjukkan bahwa TNI itu manusia—ayah, suami, anak—yang juga mungkin takut, merindukan, dan rapuh. Namun dia tetap maju .

Dimensi kemanusiaan inilah yang membuat film ini terasa tulus. Ia bukan propaganda, tapi potret anak bangsa yang bertanya, berjuang, dan menemukan jawabannya dalam pengabdian tulus.

Inspirasi untuk Generasi Muda

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan harapannya: “Film ini bisa jadi inspirasi bagi generasi muda—agar mereka fokus, tak mudah menyerah, dan selalu berdoa.”

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menambahkan: “Dalam medan yang tak terlihat itulah jiwa bisa diuji dan teladan bisa lahir.”

Pesan ini menegaskan bahwa bela negara adalah tugas setiap warga: nilai-nilai keberanian, integritas, dan cinta tanah air dibutuhkan tidak hanya di medan perang, tapi di ruang belajar, media, desa, dan meja kerja.

Mari kita menonton keberanian itu kembali dalam Believe – The Ultimate Battle, bukan hanya dengan mata, tapi dengan nurani.

Selamat menyongsong Dirgahayu 80 Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Indonesia!

“Bela negara bukan soal siapa menembak lawan, tapi siapa rela memikul luka agar bangsanya tak kehilangan wajah.”

Salam hormat. Merah Putih. Sampai Mati. Semoga!

#ri #freedom #tni #panglimatni #film